梛神社、壬生寺、新撰組屯所跡(八木邸)、菅神社、班女塚、東本願寺

2026年2月14日

カテゴリ:その他

今回は本来の目的が京都ではなく、大阪での4府県の養護教員部学習会参加が目的だったので、京都まったりは2日間のみ。

そろそろ行くところがなくなってきました。

梛神社(元祇園社)

バス停壬生寺前にある立派な神社です。たまたまバスを降りたらありました・・・という流れで、入ってみたらビックリ。

その謂われを読んで納得です。ここは祇園社(八坂神社)の神霊「素戔嗚尊」を、最初にここに祀り、その後八坂神社に移す際に神輿を作り、花を飾って送り出したのが「祇園祭」の始まりになった、という由緒のある神社なのだそうです。

なのでこの神社の始まりは貞観11年(869年)、平安時代です。

京都の街中には、こういったところがたくさんあり、普通の光景の中に溶け込んでいるのが魅力です。

さて、では壬生寺へ

壬生寺

前日まで「節分会(せつぶんえ)」だったそうで、きっと境内は賑やかだったのでしょう。

壬生狂言は一度見てみたいものですが、今回は静かな境内でお参りしてきました。

一番ビックリしたのはたくさんの仏像が段々に並んで塔になっている「千体仏塔」でした。

壬生寺は、「律宗」のお寺です。なので、いつも見慣れたお寺とは、ちょっとした雰囲気の違いを感じました。

「千体仏塔」に関する説明は、私が愛用しているガイドブックにはなかったので、ホテルに帰ってきてから調べてみました。

1989年(平成元年)に作られたものとのこと。ミャンマーのパゴダという仏塔をまねたものだそうです。

なるほど、それで雰囲気が違うのか。

新撰組屯所跡(八木邸)

壬生寺の隣の隣くらいに新撰組屯所跡(八木邸)があります。

「せっかくここまできたのだから、寄っていくか」と思い、お隣の和菓子屋さんへ。

この和菓子やさんが、八木邸の子孫だそうです。

解説付きで案内してくれるとのことで、時間までお抹茶とお菓子をいただきました。

-e1771055561397.jpg)

邸内は撮影禁止でしたので、入り口の写真しかないのですが、案内された室内で聞いた話は、なんと芹沢鴨暗殺のいきさつでした。そして、それは私達が話を聞いたまさしくその部屋でおきたという話。

「ハハ・・・😅」3代前のお嫁さんが来た頃は、天井に血の跡があったそうです。

有名な柱の刀傷ももちろんみましたよ。

お持ち帰りすると大変なので、お部屋にあった仏壇にお参りしてきました。

菅大臣神社

いつも泊まるホテルの周りには、小さな神社がたくさんあります。

拝観料を払うような大きな施設ではないのですが、小さな路地の隙間に小さな神社やお寺がある、京都ならではの光景なのです。

今回は、ホテルの近くの菅大臣神社にまず行ってみることにしました。

菅大臣、つまり菅原道真の屋敷跡にある神社は、意外に広い境内の中にありました。

そして、梅の木だらけ・・・。

菅原道真といえば、日本三大怨霊の一人です。

「東風吹かば 思い起こせよ梅の花 主なくとも 春な忘れそ」

の句でも有名です。

太宰府に道真が左遷された後、空を飛んで主の元に行ったという梅の木です。

境内にはぽつぽつと開いた花をつけた梅の木が何本もありました。

春はもうすぐです。

班女(はんにょ)塚

地図にはあるのですが、周囲をうろうろしてもなかなか見つけられず、もう帰ろうか、と思っていたら、本当にほそ~い路地の先にありました。班女塚。

謂われを書いた立て札によれば、ここに屋敷のあった貴族の娘が亡くなったので、棺に入れて墓まで運んだのですが、いざ埋葬しようとしたら棺の中は空っぽ。

家に戻ってみると、遺体は縁側に横たわっています。

再度棺に入れて墓まで持っていき、棺を確かめるとまたもや空っぽです。

もう一度家に帰り棺に入れようとすると今度は遺体が動かないので、これはここに埋めてほしい、という意味だろうということで、塚を作って埋葬したのだそうです。

独身の方がここを通ると破談になる、という言い伝えもあるそうですから、ご用心。

ちょっと待って!

今回行ったところは、いずれも曰く因縁のある場所ばかりです。

芹沢鴨暗殺現場、日本三大怨霊の一人菅原道真屋敷跡に飛び梅、そして最後は班女塚・・・。

う~ん、何も起こらないことを祈るばかりです。

東本願寺

1月から3月まで、「京都冬の旅」と称して、特別拝観が行われます。

今回は東本願寺が特別拝観をしていたので、早速参加してきました。

「まったり京都」の過去記事を読んだ方はご存じだとは思いますが、ミルミルは京都に行くと必ず、両親の歯骨が納められている東本願寺にお参りします。

でもこの日は普段入れないところを案内つきで、しかも1時間30分にわたって見学できるとのことで、とても楽しみにして行きました。もちろん、事前に参加申し込み済みです。

いつもお参りしている御影堂や阿弥陀堂も、説明を聞くと新しい発見があります。

その後内部に入り、廊下の彫刻や、建物の特徴などの説明を聞きました。

ご存じだとは思いますが、東本願寺は戦国時代に西本願寺と袂を分かってできたお寺です。

江戸時代などに何度も火災に遭い、建物はほとんどが建て直されたものです。

そのためか、比較的時代の後のものがたくさんあるようです。

上のふすま絵は竹内栖鳳の「風竹野雀」、近代日本画のビッグネームの作品です。

いろんな角度から撮影してみたのですが、どうしても光の反射を避けることができませんでした。

このほかにも、御所から移築した門や、大和絵とみられるふすま絵など、めずらしいものばかり。

さらにこんなお庭も・・・。

いいですよね。さすが東本願寺。こんなところをかくしておいてはダメですよ。

集団での拝観だったので、一人だけ残ってまったりするわけにはいかず、とても残念です。

本当はここの廊下に座って、まったりしたかったなあ。

最後に見たのは、鐘楼でした。

案内してくれた僧侶のかたも、ほとんど登ったことのない場所だそうですから、貴重な体験です。

写真は鐘楼の下、コンクリートの地面に編み目のもの(写真)があり、その下に瓶が置かれていました。

これは鐘の音を美しく響かせるための工夫なのだそうで、

「絶対に物を落とさないでくださいよ。拾えませんからね」との案内に、参加者の笑いが広がりました。

あッという間の1時間30分でしたが、今までとは違った発見がたくさんあって、とても充実した時間を過ごしました。また機会があったら参加したいな。

自宅に帰る日、京都に雪が降りました。

以前紹介した京都「雪の庭」で知られた「妙満寺」にも雪が積もったはず・・・。見たかった!!

「そろそろ京都は卒業かな」なんて思いながらの今回の旅でしたが、やっぱり京都はいいな。また来たい、と懲りずに思ってしまったミルミルでした。

性的コンテンツとSNS

2026年1月11日

カテゴリ:その他

昨年末から新年にかけて、SNSに関する様々な情報に触れる機会がありました。

ぜひ全国の養護教員と共有したいと思い、この記事を書いています。

インターネットの中には、性的コンテンツがあふれています。

Yahoo!やGoogleといった大手にも、性的コンテンツがストアで堂々と公開されています。

2012年にリリースされた「写真袋」、2015年には「写真カプセル」、2017年のAppleストアには「アルバムコレクション」。

「動画シェア」は今でもAppleストアに残ったままです。

いずれのサイトも基本は家族や友達と取った写真や動画投稿サイトですが、その中に性的コンテンツも含まれています。

因みに「写真袋」の主催者は、2015年に逮捕されています。

その後「動画シェア」はストアからなくなりましたが、すでに多くの性的コンテンツは、ネット上で拡散されてしまった後で、皆さんご存じのように完全に消すことは不可能です。

こういった写真や動画の中には、盗撮だったり、さらには犯罪の場面を映したものも含まれています。

最近は堂々と「アダルトコンテンツ」を表明した「アダルトコンテンツマーケットxxx」というアプリもあります。

とりあえずこのサイトには「18才以上のモデルを使って、合意の上撮影している」と断り書きがありますが、合意があってもなくても「性的コンテンツ」には違いありません。

また、「合意の上」と言いながら、かつて他のサイトに掲載されていた写真や動画もあるため、この言い分を完全には信用できないようです。

さらにアメリカで大きな問題になっているものの1つに、自分でゲームをプログラムできるコンテンツとして広がっている「ロブロックス」というプラットフォームがあります。

日本では学校教育の中にプログラミングの授業が取り入れられているため、その延長線でこのコンテンツに入り込む子どもたちが増えることが予想されます。

このコンテンツの利用者は13才未満が全体の3分の2を占めているとのこと。

その若い利用者を狙った「性犯罪の温床になっている。安全対策が不十分だ」と言う理由で、ルイジアナ州をはじめいくつかの州で裁判が起こされています。

もう1つ紹介しましょう。

アメリカの大富豪イーロン・マスク氏の「xAI」のチャットボット「Grok」の問題点です。

この「Grok」のAI加工で、「自分の写真から服が消されてしまった」と訴える女性が、複数声を上げているとのことなのです。

そもそもの着衣の写真を元に、AIに「着ている服を消去する」という条件を入れて加工すれば、裸の写真ができあがってしまう、ということなのでしょうか。

この「Grok」はそもそも「性的なコンテンツの作成を許可している」として、批判されてきた経緯もあります。

果たして学校教育は、こういった性的コンテンツがあふれるネット空間を、上手に泳いでいける力を子どもたちに持たせることはできるのでしょうか。

ますます性教育の重要性は増すばかりです。

参考資料 「Tansa」 シリーズ「誰が私を拡散したのか」

Yahoo!ニュース ホワイトハッカーretro氏執筆記事

毎日新聞 2026年1月3日、4日版

BBCニュース

いよいよ東京へ・・・

2025年12月10日

カテゴリ:その他

昨年夏に,「東京でフッ素洗口導入の動きがある」という話を聞きました。

HP「保健室のポケット」に「東京、神奈川、大阪、兵庫、広島、岡山、宮城、群馬・・・・」というタイトルで、カテゴリー「子どもの歯と健康を考える会」に投稿しましたが、とうとうその動きが本格的になってきたようです。

今年11月3日に、東京で「全国フッ素集会」が行われ、全国から30名を越える参加者がありました。

その席で、いよいよ東京江戸川区で、学校でのフッ素洗口が始まる、という報告がありました。

2018年時点で、東京都内のフッ素洗口実施校はわずか1校のみでした。

東京の関係者から交渉の様子をお聞きしましたが、教育委員会は

「決定したのは教育委員会ではない。ここで実施中止は決められない」との責任転嫁を感じさせる発言があるようですが、これは、通らない理屈です。

教職員は東京都が実施した採用試験で採用され、各自治体に配属されているだけです。

従って教員の勤務管理は東京都、もしくは各自治体の教育委員会の責任で行われるものであり、自治体の「健康保健課」のような部署が決めていいことではありません。

あくまでその責任は自治体の教育委員会であり、文部科学省です。

また、自治体の決定より、文部科学省の決定が優先されるのは当然のことであり、その文部科学省は

「体育科や特別活動の一環として位置づけられたら教員の仕事」と回答しているのですから、体育科や特別活動に位置づけていなければ「それは教員の仕事ではありません」と堂々と主張できることでもあります。

(なぜ「体育科や特別活動」に位置づけられないかは、カテゴリー「会員のページ」「4-22 えっ、体育?はあ?学活・・・?」)

自治体の決定が、文部科学省の決定を無視・・・なんてことは、どこかの県で起きているトンデモ問題と同様で、社会的にも非難の的になっていることはみなさん、ご存じだと思います。

「福祉行政として実施されるのであれば、学校を通さずに実施してください。」と胸を張って主張してください。

その上で、フッ素には副作用があることをしっかり情報拡散しましょう。

11月3日の集会終了後、退職した東京都の先生方とお話をする機会がありました。

「フッ素洗口が始まる」という情報は、すでにご存じのようで、現場の先生方を心配していました。

導入阻止や中止に向けて、少しでも多くの仲間と繋がりながら、これまでの財産を使って、しっかり主張し、それを継続していくことが大切です。

諦めずに、ガンガン言いましょう!!

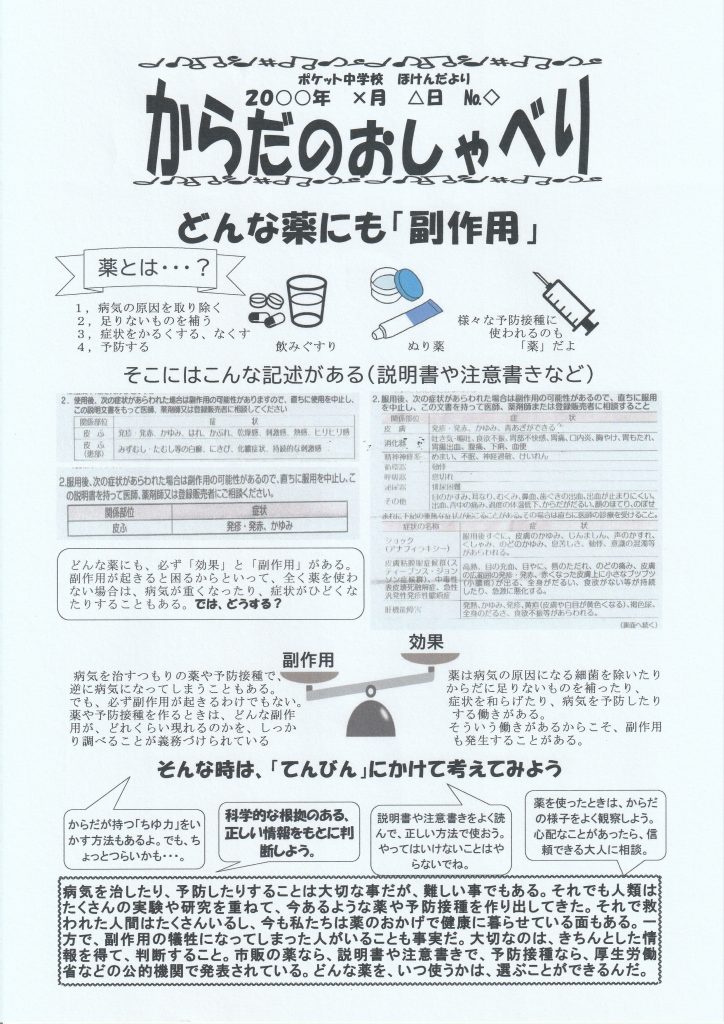

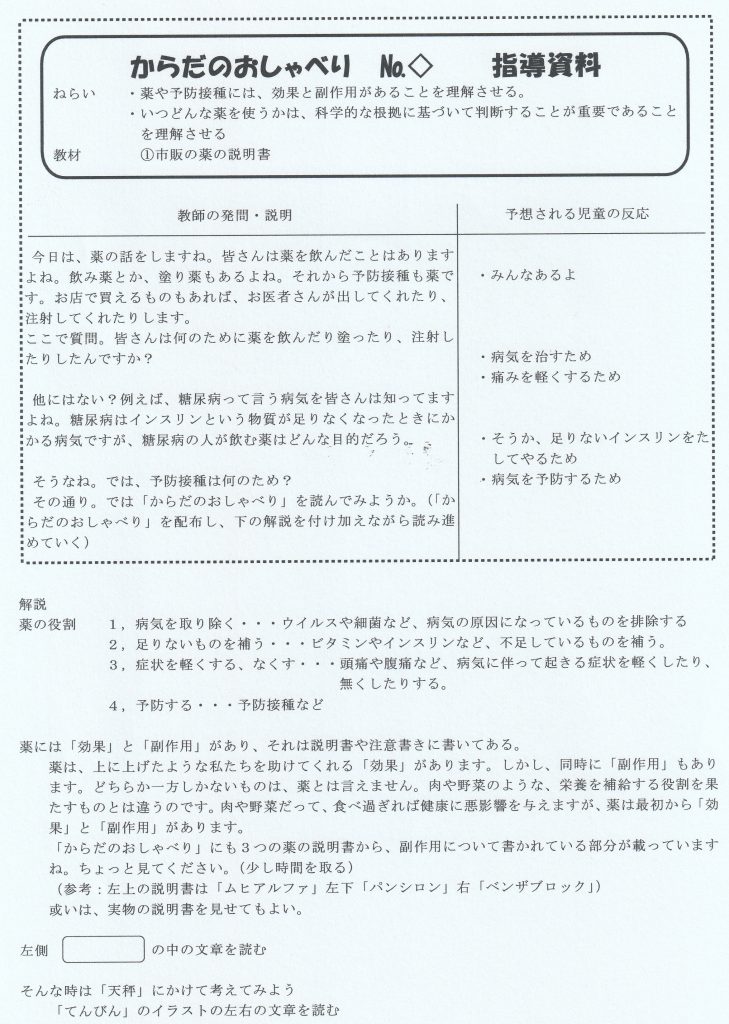

どんな薬にも「副作用」

2025年12月10日

カテゴリ:その他

最近、とっても非科学的な情報がネット等を中心に広がる現象に、とっても危機感を感じています。

すでにほけんだよりやショート指導に、副作用や科学的な根拠に関するものはUPしてありますが、さらに詳しいものを作ってみました。

また、今まではお医者さんの処方で購入していた医薬品と同等の作用を持つ市販品を、薬局で買えるようになる「OCT医薬品」が、広い範囲で活用されるかもしれない・・・という動きもあります。

さらには、今テレビでは「HPVワクチン」を、男性にも接種しようというCMも始まっています。

どんなものをどういった基準で選択すればいいのか、まずはその基本をまとめてみました。

日本にフッ素がやってくる?

2025年10月12日

カテゴリ:その他

前回の記事でアメリカで水道水フッ素添加中止が進んでいることや、それに伴う様々な動きを説明しました。

今回は、もう一歩先に行きましょう。

前回説明したとおり、水道水に入れられたり、歯みがき剤に入っていたり、学校でフッ素洗口に使われているのは、多少形態の違いはありますが、科学的には「フッ化ナトリウム(NaF)」という物質で、産業廃棄物です。

特に軍事産業で大量に作られる、と言われています。

アメリカは今、ウクライナにたくさんの武器を輸出していますし、トランプ大統領は各国との関税交渉で、アメリカ製の軍事用品を購入させる方法をとっていますから、アメリカ国内の軍事産業が低迷する可能性はありません。

むしろ、盛んになっていくことでしょう。

そうなれば、産業廃棄物としてフッ化ナトリウムが、どんどん増えていくことも考えられます。

一方で、アメリカ国内で水道水フッ素添加中止が進めばどうなるか・・・当然、フッ化ナトリウムは余りますよね。

もしそれを日本がお金を払って「買いますよ」と言ったら・・・。

あるいはアメリカが「余っているから買ってくれよ」と言ってきたら、どうなるのでしょうか。

これととても似た出来事が、過去の日本で起きていることを思い出してください。

ベトナム戦争で傷病者用に生産した「血液製剤」が、戦争終了と同時に大量に余ってしまい、その中にHIVが混入している可能性を一部では把握していながら、安価に日本に売りつけた・・・。

そう、「薬害エイズ」です。

この事件によって、なんの関係もない血友病患者の皆さんが、HIVに感染しました。

現在、立憲民主党の国会議員川田龍平さんも、その被害者のお一人です。

今の状況を考えると、あの「薬害エイズ」と同様の構図が起きる可能性は大いにあります。

なぜなら、もうすでに2015年にフッ化ナトリウムに関する同様の出来事が起きているからです。

2015年、在日アメリカ商工会議所から、日本への要望書が出され、その要望に添って、厚生労働省は歯みがき剤のフッ化ナトリウム濃度を900ppmから1400ppmに引き上げているのです。

つまり、それまでの1.5倍のフッ化ナトリウムを日本国内で消費できるよう、在日アメリカ商工会議所の言いなりになっているのです。

「薬害エイズ」や在日アメリカ商工会議所の件を考えれば、アメリカで余ったフッ化ナトリウムを、日本が買い込む可能性は大いにあります。

そして、その大量のフッ化ナトリウムを消費するために、どんどん学校での集団フッ素洗口を推進する・・・・そうなりますよね。

嫌なニュースです。

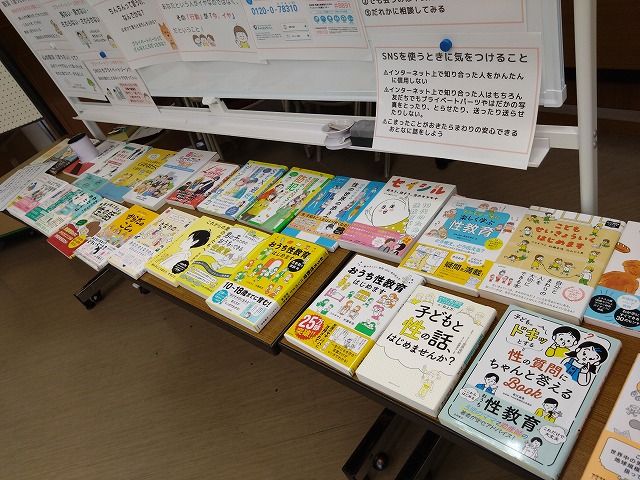

ワークショップ「自分を守る性の知識」

2025年10月12日

カテゴリ:その他

私の居住県に全国にもある男女共同参画センターがあります(当然ですが・・・)

この男女共同参画センターは「チェリア」と呼ばれていて、私が所属する性教育サークルは、この施設の登録団体になっています。

この「チェリア」では、毎年10月に「チェリアフェスティバル」と呼ばれる一般公開のイベントが行われ、今年は私たちの性教育サークルで、ワークショップを開催しました。

タイトルは「子どもも大人も一緒に学ぶ 自分を守る性の知識」

幼児から小学校低学年までの性の絵本読み聞かせや、「生命(いのち)の安全教育」と性感染症の展示などを行いました。

読み聞かせは、3組のお子さんに行いましたが、プライバシー保護の観点から写真を紹介できないのは残念ですが、圧巻だったのは会場に並べられた本の数々。

サークル仲間が持参したものでしたが、ぜひ皆さんにも紹介したいと思いますので、机に並べられた状態の本ですが、写真を載せたいと思います。

「タイトルしか見えない!」とお叱りをうけるかもしれませんが、ネットで検索すると出てきますから、よかったら調べてみてください。

本屋さんにはなかなか並ばないものばかりです。

持ってきてくれた仲間は、「ほとんどネット購入」と言っていました。

なんだか気持ち悪い

2025年9月10日

カテゴリ:その他

「ミルミル先生、Aさん、気持ち悪いって」と友達に連れてこられたAさん。ぐったりした様子で、顔色もよくありません。

吐き気を訴える子どもたちの中には、保健室に入ってくるなり嘔吐してしまったり、感染症に罹患しているためにウイルスが吐瀉物に含まれていたりする場合もあります。

なので、対応は慎重にしなければなりません。

保健室内での休養の姿勢も大切です。

仰向けに寝いていた場合、吐瀉物が喉に詰まることもあるからです。

過去にはベッドに横になっていた小学生が嘔吐し、その僅かな時間を養護教員が保健室を離れていたため、吐瀉物を喉に詰まらせて亡くなってしまった、という事例も起きています。

なので、ミルミル小中学校保健室では、どのような姿勢で休むかは、本人にとって一番楽な方法を選んでもらうことにしています。

いすに深く腰掛けたり、ソファーに横になったり、自由な格好でいいよ、です。

もちろん、ベッドに横になりたい、という希望の場合は、目を離すことはできませんので、要注意ですね。

さらに、吐き気というのは、結構な強度で子どもたちを不安にします。

頭痛や腹痛も辛いものですが、吐き気を訴える子どもの多くが、「この先どうなるんだろう」的な不安を抱えていることが多いように感じています。

そのため、まずは楽な姿勢で休んでもらい、いつ嘔吐してもいいように準備万端整えてから、できるだけその不安を取り除いてあげたいものです。

前日からの生活や、吐き気がいつからおきたのか、朝食の内容や家族に同様の症状の人がいないか、排便の有無や過去の病歴などを簡単に情報収集したあとは、自然治癒を待つしか無いため、本人が安心できるように配慮しながら対応します。

ただし、吐き気が強い場合は返事をするのも苦しいですから、こういうときはミルミルの一方的なおしゃべりでも大丈夫です。

T:特にはっきりした原因は無さそうだね。でも気持ち悪いって辛いよね。からだの中でなにかがもごもごと動いているみたいでしょ。多分、胃がもごもご動いているんだよ。胃には食べたものが入っていくでしょ?でも時々ご飯やおやつを食べたつもりなのに、それ以外のものが食べものに混じっているときもあるんだよ。それから空気の中や何かにくっついていたウイルスが、手や呼吸を通してからだに入っていくときがある。そんなとき、Aさんのからだはどうすると思う?Aさんのからだはね「Aさんの命を守らなくちゃ!」って考えるんです。Aさんの命を守る方法その1。胃の中に入ってきた余分なものを、からだの外に出そうとする。からだの外に出してしまったら、問題ないよね。だから吐いてからだの外に出そうとする。それで吐き気がするんだよ。Aさんの命を守る方法その2。からだの中に入ってしまったウイルスや病気の元が、胃の働きを弱くしてしまうときがある。そんな時は、「胃の働きが弱ってしまった!」というサインで吐き気がしたり、吐いたりするんだよ。そんな時は、無理してたくさん食べちゃダメだからね。消化のいいものを、少しずつ食べられるだけ食べて、胃の働きを元に戻してあげよう。

つまり、吐き気はからだがAさんの命を守るために出しているサイン。今、Aさんのからだの中では、「Aさんの命を守るぞ」防衛隊が一生懸命働いているんだよ。頑張れ!Aさんの防衛隊!!

この対応は小学生向きです。

中学生にはもう少し複雑な背景も考える必要があると思います。

つまり、ストレスが原因の吐き気の可能性も考慮しなければならない、ということです。

また、小学生に「おなかが気持ち悪い」と訴えられたことがあり、「はて?」と首をかしげたことがあります。でもよく聞いたら、便秘による腹部の膨満感、おなかがゴロゴロしているような状況を、このような表現で表したのだということがわかりました。

正確に聞き取るって難しいですよね。

水道水フッ素添加中止

2025年9月10日

カテゴリ:その他

アメリカのトランプ大統領が、日本で言えば厚生労働大臣にあたる厚生長官に指名したロバート・F・ケネディ・ジュニア氏。そう、「ワクチン懐疑派」のあの方です。

今、アメリカの議会では、ワクチン接種をどうするかで大もめのようですが、一部「陰謀論」と指摘する声もあり、評価が分かれています。

そのケネディ・ジュニア氏が推進しているのが「水道水フッ素添加中止」です。

それを「陰謀論」と結びつける人もいて、学校でのフッ素洗口導入阻止・中止運動について「怪しげな理論では?」と誤解されている人もいるようです。

はっきりしておきましょう。

このHPの最初にあげたNTPレポートは、ケネディ・ジュニア氏が厚生長官になる前に出されたものです。(2024年7月発表)

そして、カリフォルニア州のお母さんたちの訴訟は、すでに7年も前に起こされたもので、それが昨年ようやく判決が出た、というものです。

つまり、NTPレポートも、カリフォルニア州の判決も、ケネディ・ジュニア氏とは全く関係がありませんから、誤解の無いように・・・。

その上で・・・

今アメリカでは、水道水フッ素添加中止を表明する州が、少しずつ増えてきています。

まずはユタ州とフロリダ州で、水道水フッ素添加中止が決まりました。

ユタ州では、水道水フッ素添加中止に変わるむし歯予防効果のある他の方法が提示され、保護者や子どもがそれを選択できるようになっています。

また、ワシントン州パスコ市でも、議員さんたちが中止の方向に向けて動き出した、との報道がありました。

その一方で心配なのは、アメリカで水道水に使われなくなったフッ化ナトリウムが、日本に流れてこないか、ということです。昔の「薬害エイズ」の構造のように・・・

皆さんすでにご存じだとは思いますが、血友病患者向けに血液製剤の自己注射が推進された背景に、ベトナム戦争終結で大量に余ったアメリカの血液製剤を、HIV混入の疑いを無視して日本に販売し、それを血友病患者が使用したため、血友病の他にHIV感染症まで罹患する羽目になってしまった、あの事件です。

同様に、産業廃棄物であるために、本来ならアメリカ国内で自費で処理しなければならないフッ化ナトリウムを日本に買ってもらおう、ということにならないかが心配なのです。

アメリカではすでにフッ素を水道水などで摂取すれば、子どもの健康に影響があることがはっきりしている、という点も、血液製剤を使用すれば、HIV感染症に罹患する可能性があることが明確だった当時と、とてもよく似ています。

そして今日本のフッ素推進派は、フッ素がいかにむし歯に有効なのかといった総括論文を学会誌に発表しているそうで、まるで「どうぞ、どんどん日本にフッ素売ってください。」といわんばかりの体制を整えているようにさえみえます。

薬害エイズの二の舞を踏んではいけません。

子どもたちの命と未来を守るために、迷っている余裕はもうないのです。

小学校高学年 牛乳飲んだら、背が伸びる?

2025年8月10日

カテゴリ:その他

よく聞かれますよね、これ・・・。

「先生、牛乳飲んだら身長伸びますか?」って。

成長期の小学校高学年の子どもたちは、様々な理由で「背が高くなりたい」と考えています。

そのための方法として、「牛乳を飲んだら・・・」は、未だ健在です。

もちろん、「サプリ飲んだら・・・」という質問も、少しずつですが増えてきたようですが、そもそも「身長を伸ばす」と銘打ったサプリは、基本的にまやかしだと言えるでしょう。

簡単に「牛乳飲んだからといって、身長が伸びるわけではないよ」と即座に回答するのも、う~ん、いまいち。

そこで、子どもたち自身に考えてもらうことにしました。

身長体重測定の後にでも、やってみてください。

T:皆さん、測定は終わりましたか?今の皆さんは、からだが大きく変化する時期ですから、きっとほとんどの人が身長も体重も伸びていたと思います。ところでね、身長体重測定をすると、「牛乳飲むと、身長伸びますか?」ってよく聞かれるんですが、みなさんどう思います?牛乳飲むと、身長が伸びるでしょうか。

S:伸びないと思います。

S:伸びると思います。だって骨はカルシウムでできているから、カルシウムをたくさん取れば、骨も大きくなる。

S:伸びないと思います。カルシウムだけでは無理。

T;では、カルシウム以外に何かが必要だとすれば、何が必要ですか?

S:運動とか、睡眠

S:睡眠は必要です。寝る子は育つって言うし・・・。

S:それも関係あるかもしれないけれど、親の身長によると思います。

T:つまり、遺伝ということ?

S:はい、それが大きいと思う。

S:でも、親の身長が大きくても、カルシウムがたりないとか、運動がたりないとか、睡眠がたりないとかになれば、身長が伸びないこともあると思う。

S:つまり、全部必要だってこと?

S:う~ん、そうなるかな。

(このあたりの議論は、時間のある限り自由にどうぞ。グループ毎に相談してもらってもいいかも)

T:みんなの意見をまとめると、まずは、カルシウムが必要なので、牛乳も役に立つ。それから運動。睡眠。そして遺伝でもある程度決まってしまう、ということかな。なるほど。では、もう少し詳しく確かめていきましょうか。

T:まず、牛乳などの栄養について。骨を作るには確かにカルシウムが必要なので、カルシウムを取ることは大切ですね。でもカルシウムだけでいいかというと、足りないものがあるんです。何でしょう。ヒントは筋肉のもとはなんでしたか?

S:わかった。たんぱく質

T:そうですね。それから、カルシウムやたんぱく質を消化するためには、ビタミンなども必要になるので、結局全ての栄養をバランスよく取ることが必要になります。特定の栄養だけをたくさん取ったからといって、からだが成長する訳ではないんですね。

S:そうなんだ、牛乳だけじゃだめなんだ。

T:他に、運動はどうでしょう。運動すると、からだにいろんな刺激が与えられることになり、成長を促す働きがあります。学校の授業に体育や部活があったり、スポーツ少年団などの団体があるのも、そういった理由があるからなんですね。

T:3つめの睡眠はどうでしょう。だれかが「寝る子は育つ」って言っていましたが、睡眠を取ることで疲れが取れると同時に、寝ている間に成長ホルモンが出てくるので、からだが成長するんです。みなさん、十分寝ていますか?私たちのからだは、寝ている間にもいろいろな働きをしているんですよ。単に休んでいるわけではありません。だから、十分な睡眠が、特に今の時期の皆さんには必要なのです。どう?大丈夫?

S:寝てないかも。

S:つい、スマホしていると遅くなってしまう。

S:ちゃんと寝てま~す

T:睡眠時間が短い人は、生活の仕方を見直してみましょうね。では、最後の遺伝ですが、実は身長の60%~90%が遺伝で決まる、と言われています。

S:えっ~、それならダメじゃん

T:まあ、そんなふうに思わなくていいよ。もちろん、遺伝の影響をどのくらい受けるのかは、一人一人違っているし、さらには今まで見てきた食事や運動、睡眠などの影響も受けるのです。例えば遺伝の影響で身長が大きくなる人でも、食事や運動、睡眠などがちゃんと整っていないと伸びない人もいるし、遺伝の影響であまり身長が大きくならない人が、生活の仕方で身長が伸びる、ということもあります。からだがどう成長するかというのは、いろんな要素の影響を受ける、ということですので、牛乳だけ身長が伸びることは・・・?

S:ありません。

T:そうですね。納得ですか?

S:はい。

T:牛乳だけでなく、「サプリ飲んだら身長伸びますか?」という人もいるんですが、今までの話から考えると、サプリ飲んだら身長は伸びますか?

S:無理だと思います。

T:そうですよね。さらに「身長が伸びる」とうたっているサプリは、科学的な根拠がないことが多いので、鵜呑みにしないようにしましょう。という訳で、生活の仕方を整えることで、身長だけでなくからだ全体の成長や、健康維持につながっていきますので、そのこともぜひ考えて生活してみましょう。

小学校低学年 それは、どこの病気?

2025年8月10日

カテゴリ:その他

小学校に入学して、保健室にやってくる低学年の子どもたちの訴えは様々です。

そもそも保健室、とか、養護教員などという初体験に戸惑う子どもたちもいるでしょう。

ましてや、その上に「具合が悪い」などという条件下であれば、ますます不安は募るばかり・・・にならないよう、基本的な体調の変化と病気とからだの関係を理解してもらい、少しでも不安を和らげてもらいたい、と考えました。

子どもたちがよく体験する腹痛や頭痛については、ほけんだよりで中学年、高学年でさらに詳細に学びますが、まずは、からだの中にどんな臓器があって、痛みとどう連携しているのかの基本を把握しましょう。

T:今日はね、保健室にたくさんの人が来たんですよ。けがをした人もいたけれど、頭が痛かったり、おなかが痛かったりした人もいました。みんなは、頭やおなかが痛くなったことはありますか?

S:(たくさんの子どもが)ありま~す。

T:それ以外にからだの具合が悪くなったことはありませんか?

S:気持ち悪くなって、吐いた。

S:歯が痛くなった。

S:下痢した。

S:喘息の発作が起きて苦しくなったことがあるよ。

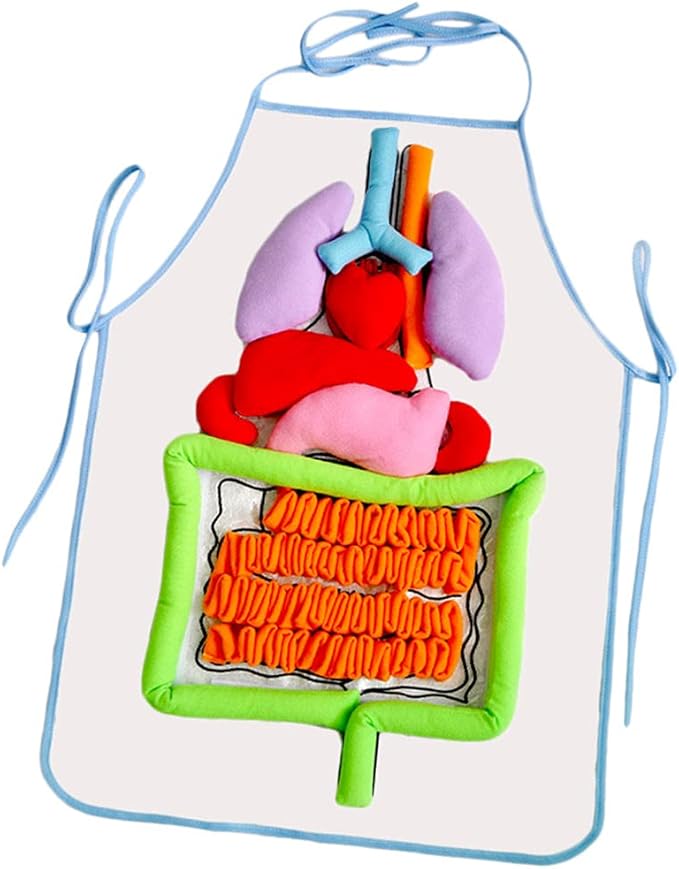

T:そうか、それは苦しかったね。でも発作が治まってよかったね。みんな、いろんな具合が悪くなる経験があったね。さて、では、その具合の悪さは、からだの中のどこで起きたのかな?みんなで確かめてみましょう。(臓器がついていない状態でエプロンを着ける。)

T:さて、〇〇さん、おなかが痛くなったときは、どこがいたくなったか、自分のおなかを触ってみてください。

S:ここです(へそのあたりを手で触る)

T:(エプロンで同じ位置を示す)ここですね。では、ここには何があるのでしょうか。(小腸を取り出して、エプロンに貼っていく)。ここは小腸と言います。

S:すごい、長~い!

T:そうだね。小腸は食べたものから栄養を吸い取る場所です。食べものが入っていく場所なので、からだに悪いものが入っていったり、上手に栄養を吸い取ることができないときに痛くなります。では、同じくおなかの痛みでも、このあたり(下腹部や橫腹をさして)が痛くなったことはありませんか?

S:ある。

S:きりきりって痛くなった

T:なるほど。では、ここには何があるかというと(大腸を貼り付ける)、小腸から続いている、大腸という部分があります。大腸は、食べたものから水を取り出して、うんこを作る場所です。だから、うんこが溜まっていたり、おならが溜まっていたりすると、ここが痛くなるんですよ。その時は、うんこを出すといいよね。それから気持ち悪くなって吐いた、と言う人もいたよね。気持ち悪くなるのは、からだの中のどこの病気だろう。

S:小腸

S:大腸かな

T:気持ち悪くなったのは、からだのどのあたりだった?

S:(みぞおちをさして)ここ

T:なるほど、そこには何があるかというと(胃を貼り付ける)胃があります。胃は食べものを溶かす場所です。胃で溶かした後に、食べものは小腸に流れていって、その後に大腸にいくんですよ。胃が病気になっていて食べものをうまく溶かすことができなかったり、からだに悪いものが入っていたりすると、気持ちが悪くなって吐いたりするんですよ。みなさんのからだは、何かを食べるとまず胃に入っていきそこでドロドロに溶かされた後、小腸に流れていって、小腸で影響を吸収し、そこから大腸に入っていって水分を吸収した後に、うんこになってからだの外に出てくる、という仕組みになっているんです。では、喘息ってどこの病気?

S:わからない

T:喘息はここの病気です(気管を貼り付ける)ここは気管といって、空気が通るところです。この気管の中が腫れてしまって、空気が十分肺に届かなくなり、息が苦しくなるのが喘息だね。みんなが吸っている空気は、気管を通して肺(肺を貼り付ける)にいってからだ全体に運ばれているんです。だから気管が病気になると、息が苦しくなるんだよ。でも、ちゃんと治療をすれば治るから、大丈夫。

T:からだの中にいろんな臓器があって、そこが病気になるとどんなふうに具合が悪くなるのか、わかった?

S:わかった。

S:からだの中にいろんなものがあるのがわかった

T:では、最後に、皆さんはからだのいろいろなところが痛くなったり、具合が悪くなったりしたら、どうしたらいいでしょうか。

S:大人に知らせる

S:とりあえず我慢する

T:からだのどこかが痛くなったり、具合が悪いときは、大人に知らせるといいですね。学校であれば担任の△△先生でもいいし、そばに△△先生がいなければ、他の先生でもいいですよ。保健室に来てもいいよね。(子どもたちが体調不良で保健室に個別に来ることに関しては、学校毎にルールがあればその内容を説明する)我慢しなくていいので、具合が悪いときはまず大人の人に伝えましょうね。

教材

市販の「エプロンシアター」 ミルミルも持っているのですが今は手元にないので、アマゾンにあった画像を使用しました。因みに2,080円です。

あるいは、以前ほけんだより「中学生も受けられるんだよ、コロナワクチン」で使用した内蔵図を使用し、内臓を紙で作成してもいいでしょう。

エプロンシアターに付属している全ての臓器を使用する必要もありません。まずは、基本的な内臓と病気の関係を理解してもらいましょう。